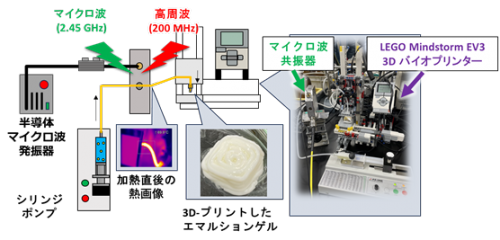

椿 俊太郎 准教授らの研究グループが、マイクロ波と高周波を用いた3Dバイオプリンターを開発しました。

〜嚥下食の食感や見た目をデザイン〜

ポイント

- マイクロ波と高周波を用いた3Dバイオプリンター(※1)を開発

- 卵白たんぱくとキャノーラ油で構成したエマルションゲル(※2)にマイクロ波吸収助剤となる塩化マグネシウムを加え、マイクロ波加熱用のバイオインクを開発

- 嚥下食(※3)向けエマルションゲルを3Dプリントし、食感や見た目のデザインを実現

概要

マイクロ波加熱(※4)は食品の調理や加工に広く利用されています。従来の電子レンジに用いられるマグネトロンに代わり、マイクロ波の出力や周波数を精緻に制御することができる半導体式のマイクロ波発振器を用いることで、熱に繊細な天然高分子材料を高精度に加熱することができます。そのため、様々な食品や医用材料分野への応用が期待されています。

九州大学大学院農学研究院の椿 俊太郎 准教授、井手 綺音(大学院生物資源環境科学府修了生 当時)、Ibrahim Maamoun 助教、井倉 則之 教授、英国カーディフ大学 Daniel Slocombe 教授、Oliver Castel 博士らの研究チームは、半導体発振器(※5)を搭載した高周波やマイクロ波加熱装置を用いて3Dバイオプリンターを開発しました。さらに、卵白たんぱくとキャノーラ油で構成したエマルションゲルに、マイクロ波吸収助剤となる塩化マグネシウムを加えたバイオインクを開発し、エマルションゲルを三次元(3D)的に印刷する手法を開発しました。本手法を用いて、高周波やマイクロ波の周波数を変えて卵白タンパク質の変性を制御し、ゲルのテクスチャを調節することに成功しました。3Dプリントしたエマルションゲルは、嚥下困難者向けに見た目や食感をデザインした嚥下食として提供することができます。

本研究成果は英国の雑誌「Scientific Reports」に2025年7月11日(金)に掲載されました。

研究者からひとこと

家庭で広く用いられる電子レンジは、食品を迅速かつ効率的に加熱することができます。これに加えて、半導体式のマイクロ波発振器を用いることで、精緻な加熱制御も可能となります。嚥下食や培養肉、デザートなどの食品のみならず、熱に不安定な生体材料や医用材料などへの広い展開が期待されます。(椿 准教授)

用語解説

(※1) 3Dバイオプリンター

生きた細胞やバイオインク(細胞とゲル状物質の混合物)を用い、立体的な生体組織や臓器の構造を造形する装置。再生医療や創薬研究の分野で注目されており、人工血管や皮膚、軟骨などの作製に活用される。

(※2) エマルションゲル

分散した液滴を多糖類やタンパク質などのゲルマトリックスで固定化した複合材料。食品、医薬品、化粧品の分野において、安定性、制御放出性、保湿性などの機能性が求められる用途に広く利用される。ゲル化処理により液滴の分離が抑制され、保存安定性が向上するとともに、成分の放出速度を調節することができる。

(※3) 嚥下食

飲み込む力(嚥下機能)が低下した方のために、食べ物の形状や硬さ、とろみなどを調整した食事。嚥下機能の程度に応じた段階的な許可基準が設けられており、安全に食事を摂取できるよう配慮されている。ゼリー状やピューレ状、やわらかく加工された食材などが用いられ、栄養バランスだけでなく見た目の工夫も重要な要素。

(※4) マイクロ波加熱

300MHz〜30GHzの周波数帯に属する電磁波を用いて物質を内部から加熱する技術。マイクロ波は誘電体に吸収されることで分子運動を引き起こし、熱が発生する。電子レンジや食品加工技術として広く普及しているが、近年では化学や環境分野でも応用が進んでいる。

(※5) 半導体発振器

半導体発振器とは、トランジスタなどの半導体素子を用いて、マイクロ波を発生させる装置。従来のマグネトロンに比べて小型かつ高効率で、周波数や出力の制御が容易なため、マイクロ波加熱装置や通信機器、レーダーなどに応用される。近年では、GaN(窒化ガリウム)などを用いた高出力化も進んでいる。

論文情報

掲載誌:Scientific Reports

タイトル:Radiofrequency and microwave 3D bioprinting of emulsion gel for dysphagia diets

著者名:Shuntaro Tsubaki, Ayane Ide, Daniel Slocombe, Oliver Castell, Ibrahim Maamoun, Noriyuki Igura

DOI:10.1038/s41598-025-06804-1

- 本件の詳細はこちら

お問合せ先

お問い合わせ

お問い合わせ

アクセスマップ

アクセスマップ