角田 教授、寺本 助教らの研究グループ(応用生命化学分野・生物物理化学研究室)が、共同研究でポリエチレングリコールに対する抗体産生のメカニズムを解明しました。

~抗体を産生させないポリマーの設計に期待~

ポイント

- 長年「抗体ができない」と考えられてきたポリエチレングリコール(PEG)でも、実際に抗体が生成され、薬効低下が問題に。

- PEGが抗体の前駆体であるB細胞受容体に認識され、抗体産生に至るプロセス、および抗体がPEGに対する親和性を向上させるプロセスを明らかにした。

- 今回の知見から、真に抗体を産生させないポリマーの開発が可能になると期待される。

概要

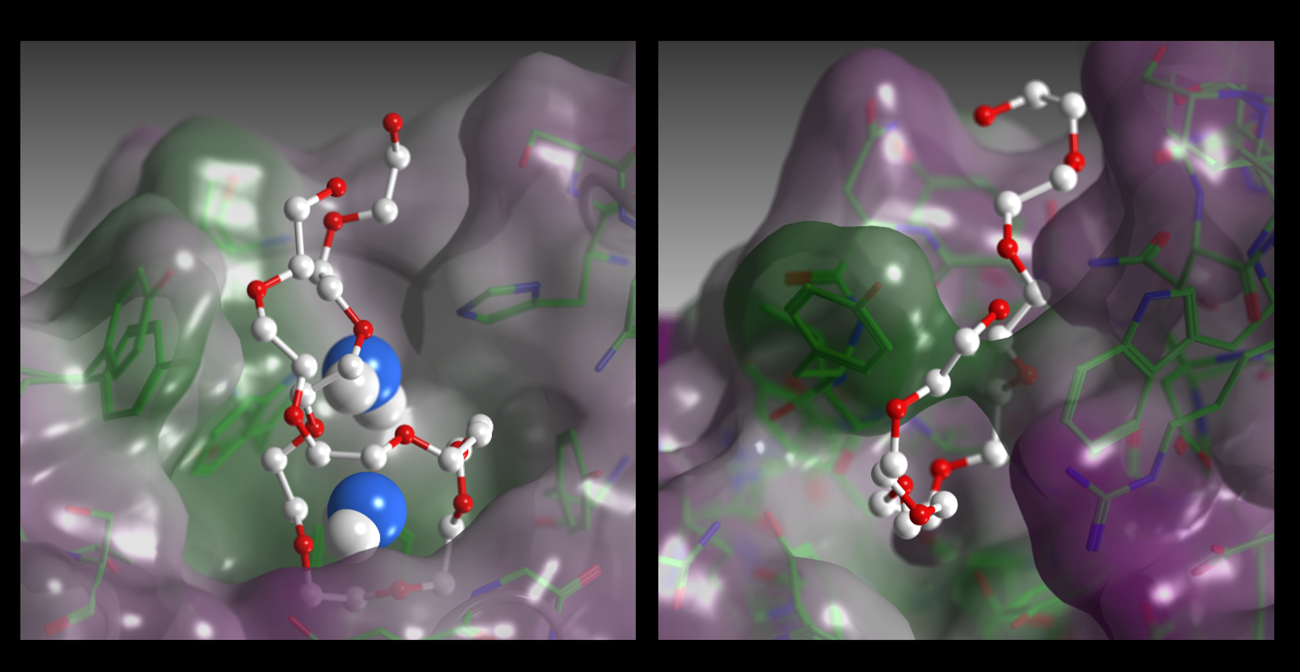

(左)抗体が水を介してPEGと弱く結合

(右)抗体がトンネル構造でPEGと強く結合

ポリエチレングリコール(PEG)は、長年、抗体を産生しないポリマーと認識されてきた。これはPEGの屈曲性の高さと特徴的な官能基を持たないという性質に由来するとされ、実際に血液中のタンパク質と相互作用しにくい。そのため、PEGは医薬品の血中での安定性を高めるために、医薬品への修飾に用いられてきた。血中のタンパク質と相互作用しにくい性質を利用して、医薬品の安定性を高める目的で使用され、ヒトに投与されてきた。しかし、近年、ヒトの体内でPEGに対する抗体が生成し、PEG化医薬品の活性が損なわれていることが分かってきた。真に抗体を産生させないポリマーの開発が求められているが、これを設計する指針がない状況である。

九州大学大学院生物資源環境科学府の森 尚寛氏(博士課程1年)、大学院農学研究院の寺本 岳大 助教、角田 佳充 教授の研究グループは、同大学大学院工学研究院 森 健 准教授、北海道大学大学院薬学研究院 前仲 勝実 教授、黒木 喜美子 教授、東京科学大学生命理工学院の北尾 彰朗 教授らからなる研究グループとの共同研究で、抗体を産生させないポリマーの設計指針を得ることを目的として、免疫系が、いかにしてPEGに対する抗体を産生するのか、そのメカニズムを明らかにした。抗体の前駆体であるB細胞受容体とPEGの相互作用は、予想通り、非常に弱かった。しかし、PEGが単純な構造の繰り返し配列であることから、B細胞受容体はPEG鎖の滑りを許容することで、PEGを十分な時間捕捉することができ、その結果、B細胞が活性化して抗体産生に至ることが明らかとなった。また、一般にB細胞受容体は、変異を繰り返すことで標的に対する親和性を向上させるが、PEGは極端に細いポリマー鎖であるため、トンネル構造を作るという単純な変異戦略により、PEGを強く捕らえる抗体を作り出していることが分かった。

本研究により、PEGがB細胞受容体に認識されて抗体の産生に至るメカニズムが明らかになったことから、抗体を産生させないポリマーの開発の指針が得られた。今後、これらの指針を活用して、真に抗体を産生させないポリマーが開発されると期待される。

本研究成果は、Journal of Controlled Release に2025年2月10日(月)(日本時間)に掲載されました。

論文情報

掲載誌:Journal of Controlled Release

タイトル:The strategy used by naïve anti-PEG antibodies to capture flexible and featureless PEG chains

著者名:Yiwei Liu#, Takahiro Mori#, Yusei Ito#, Kimiko Kuroki#, Seiichiro Hayashi, Daisuke Kohda, Taro Shimizu, Tatsuhiro Ishida, Steve R. Roffler, Mika K. Kaneko, Yukinari Kato, Takao Arimori, Takamasa Teramoto, Kazuhiro Takemura, Kenta Ishibashi, Yoshiki Katayama, Katsumi Maenaka,* Yoshimitsu Kakuta,* Akio Kitao,* Takeshi Mori* # contributed equally, * Corresponding authors

DOI:10.1016/j.jconrel.2025.02.001

- 本研究の詳細についてはこちら

お問合せ先

お問い合わせ

お問い合わせ

アクセスマップ

アクセスマップ